|

Recensione libro

Sebastiano Oriti e Francesco D. Perillo

VERSO L’ORIZZONTE E OLTRE

Una storia di mare, uomini e tecnologia

LA LEZIONE VINCENTE

DEI FIGLI DELLA SCONFITTA

|

|

La mia generazione – quelli nati negli anni ’40 del Novecento – è cresciuta sulle macerie della guerra malamente persa, in un’Italia mutilata territorialmente, strozzata economicamente, umiliata politicamente e svilita militarmente dal Dettato di pace del 1947, oltre che disprezzata ed irrisa per i suoi tormenti e le sue piaghe. Ciò nonostante, solo due anni dopo, il nostro era stato uno dei dodici Paesi fondatori della NATO, coerentemente con l’intendimento di difendere la ripristinata democrazia e la nostra libertà. In effetti molto presto la nostra gente aveva rialzato orgogliosamente la testa e, essendosi rimboccata le maniche, aveva iniziato ad affrontare operosamente il presente, guardando con fiducia al futuro. Pertanto, dopo una decina di anni l’Italia del “miracolo economico” aveva potuto mostrarsi al mondo, straordinariamente bella, determinata, dinamica ed efficiente, in occasione dei giochi della grande Olimpiade di Roma, avendo nel contempo ottenuto per la nostra lira l’Oscar della moneta più salda dell’Occidente.

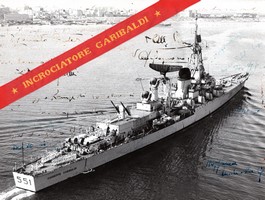

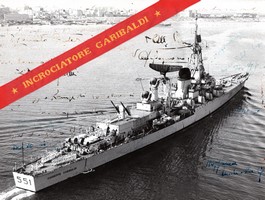

Lo stesso spirito di intraprendenza e rinnovamento stava coinvolgendo la nostra Marina Militare. Anche se negli anni ’60 la nave ammiraglia della flotta era ancora l’incrociatore Garibaldi, che aveva combattuto nella II Guerra Mondiale, essa era stata interamente ricostruita, riallestita e riarmata, anche con missili di difesa aerea ceduti dagli USA (solo a noi, in quegli anni), diventando una delle unità di maggior spicco del Mediterraneo, con il più potente radar di scoperta aerea mai imbarcato e con un inedito sistema di tubi di lancio di concezione italiana per missili balistici. Nello stesso periodo era già avvenuta l’entrata in servizio delle fregate classe Bergamini, che furono le prime unità portaelicotteri al mondo, seguite dalle prime navi missilistiche di difesa aerea progettate e costruite in Italia nel dopoguerra (cacciatorpediniere Impavido ed Intrepido; poi gli incrociatori Duilio e Doria, e infine il Vittorio Veneto); nel contempo venivano messi in cantiere gli innovativi primi due sommergibili anti-sommergibili della classe Toti, mentre un decennio dopo venivano impostati gli altrettanto innovativi aliscafi lanciamissili della classe Nibbio.

Nel campo civile i risultati non erano da meno: la nostra flotta mercantile, che aveva assunto una consistenza fra le maggiori al mondo, si era arricchita di transatlantici di grande prestigio, come il Leonardo da Vinci, che aveva sostituito la perduta Andrea Doria ed era stato seguito dalle gemelle Michelangelo e Raffaello, splendide ambasciatrici del design italiano e di una cantieristica navale di prim’ordine. Noi stessi dall’Accademia Navale avevamo visitato con il massimo interesse ed ammirazione il reattore nucleare Galileo Galilei di S. Piero a Grado, creato ai fini dell’addestramento e della ricerca, ed utilizzato da parte di tutti gli enti pubblici e privati interessati allo sviluppo delle conoscenze e delle applicazioni pratiche dell’energia nucleare nel campo militare e civile, incluso quello medico e biologico. In quell’epoca, infatti, la fisica italiana manteneva ancora la sua storica posizione di avanguardia anche in tali materie. Si trattava in effetti di un’epoca in cui gli Italiani amavano misurarsi con ogni possibile sfida, incuranti delle difficoltà da superare e del gravoso impegno necessario. Un esempio emblematico era stato costituito dal progetto San Marco che, con il lancio del suo primo satellite, aveva assicurato all’Italia il terzo posto, dopo Unione Sovietica e Stati Uniti, fra le potenze impegnate nell’invio di strumenti di ricerca nello spazio.

***

Questo è, a grandi linee, il contesto generale in cui si sviluppa la ricostruzione storica illustrata nel libro. Il testo è preceduto da una prefazione del Capo di Stato Maggiore della Marina, Ammiraglio di Squadra Enrico Credendino, ed è introdotto da un primo sguardo sui requisiti che avrebbero dovuto avere le unità navali, dopo le tragiche esperienze della Seconda Guerra Mondiale, per fronteggiare le tre principali minacce: quelle provenienti dall’aria, dal mare e da sotto il mare (cap. I).

Il racconto storico inizia proprio negli anni più tristi dell’immediato dopoguerra e dell’applicazione delle durissime clausole imposte dai vincitori all’Italia ed alla sua flotta militare (cap. II), con una interessante digressione recante vivide testimonianze relative alla tragica perdita della corazzata Roma, all’indomani dell’armistizio, ed alle penose condizioni in cui si sono trovate le altre due maggiori navi da battaglia superstiti – Italia (ex Littorio) e Vittorio Veneto – internate nei laghi Amari da ottobre 1943 a febbraio 1947 (cap. III). Completano al prima parte (capitoli IV e V) la descrizione dei vari programmi adottati per la rinascita (dalla cessione di vecchie navi dagli USA alla prima “Legge Navale”) e l’esame delle capacità progettuali e di sperimentazione dell’epoca (enti MM e industria nazionale).

Si passa quindi alla parte centrale della narrazione, quella focalizzata più specificamente sul sistema informatico di comando e controllo: introdotto con la cessione del NTDS (Naval Tactical Data System) da parte degli USA (cap. VI), condizionato dalle tecnologie disponibili e dal lento sviluppo delle memorie (cap. VII), oggetto dei primi studi nazionali da parte del provvisorio MARICENSADOC (cap. VIII), accompagnato dallo sviluppo nazionale di sensori e sistemi d'arma navali (cap. IX), preso definitivamente a carico da parte del neo costituito MARICENPROG per il SADOC (Sistema Automatico Direzione Operazioni di Combattimento) (cap. X), messo a punto a bordo del Vittorio Veneto superando gli inconvenienti inizialmente registrati (cap. XI), reso disponibile in versione SADOC 2 e utilizzato nel progettare le fregate interamente italiane della classe Lupo per assicurare il coordinamento di tutti i sensori e attuatori di bordo (cap. XII).

Viene poi illustrato il laborioso processo per conciliare le molteplici e talvolta contrastanti esigenze della convivenza dei vari sottosistemi del “sistema nave”, progettato attorno al SADOC 2, e la definitiva messa a punto della fregata Lupo seguita dal suo proficuo giro del mondo in compagnia del cacciatorpediniere Audace nel 1979/80 (cap. XIII). Le Unità classe Lupo conseguono uno straordinario successo internazionale. Ne vengono costruiti 18 esemplari di cui ben 14 venduti all’estero. Segue una serie di racconti redatti dai vari contributori su esperienze da essi vissute a bordo (cap. XIV), mentre conclude il testo del libro (cap. XV) un riepilogo ampio e circostanziato dei sensibili progressi descritti nei capitoli precedenti e del loro riflesso sul futuro.

***

Vi sono poi ben trenta Appendici, che occupano più della metà del libro. Si tratta perlopiù di approfondimenti relativi ad aspetti già trattati nel testo. Il primo gruppo, di nove appendici, si riferisce all’epoca precedente all’introduzione dei sistemi informatici di comando e controllo sulle nostre navi. Fra tali appendici, due meritano di essere segnalate. Innanzi tutto, quella sui limiti – più concettuali che tecnologici – dei radar italiani (e anche di quelli tedeschi) impiegati sul finire della guerra, poiché erano stati concepiti più come radio-telemetri da puntare in una determinata direzione, che come sensori idonei alla preventiva scoperta del nemico a giro d’orizzonte. L’altra appendice di spiccato interesse è quella che descrive sinteticamente il sorprendente progetto di missile balistico italiano Alfa, finalizzato a dotare la nostra Marina di uno strumento di dissuasione da imbarcare sul progettato sottomarino nucleare Marconi e sulle unità maggiori di superficie (come l’incrociatore Garibaldi, già provvisto dei tubi lanciamissili): il missile Alfa fu costruito e sperimentato con successo mediante tre lanci perfettamente riusciti, ma il progetto fu abbandonato quando, cedendo alle pressioni USA, l’Italia firmò il Trattato di non proliferazione nucleare (1975).

Seguono le dieci appendici dedicate all’argomento centrale del volume, ovvero i dati tecnici, organizzativi e operativi relativi ai sistemi informatici di comando e controllo navali: SADOC 1 e SADOC 2, oltre alla loro integrazione con le reti della Difesa Aerea. Per completezza di trattazione, è stata aggiunta anche il succinto ricordo del SED (Sistema di Elaborazione Dati), il mini-sistema informatico di concezione italiana imbarcato sull’incrociatore Garibaldi nell’anno 1962/63 per elaborare i dati forniti dal poderoso radar di scoperta aerea Argos 5000 e presentarli su due schermi della Centrale operativa di combattimento (COC) della nave. Questo “mini Comando e Controllo” fu dunque il primo passo nazionale verso l’informatizzazione delle nostre COC; esso veniva ancora normalmente utilizzato nelle esercitazioni di difesa antiaerea nel 1968, quando pervenne in Italia il sistema NTDS ceduto dagli USA.

Le ultime appendici trattano argomenti complementari al comando e controllo del sistema nave: i radar, i sistemi missilistici antiaerei, i sistemi di comunicazione, le collaborazioni internazionali (programmi FSAF, HORIZON / ORIZZONTE e FREMM), le ditte italiane del dopoguerra fino al 1980, anno in cui si concluse il giro del mondo del Lupo con l’Ardito. Si giunge poi alla fascinosa storia del cosiddetto “Sarchiapone”, raccontata molto bene con tutti gli sviluppi del radar SPQ-5, nelle versioni A e B, fino al Co.Ra.: una sfida tecnologica che ha consentito di ottenere risultati sbalorditivi nella scoperta a grande distanza; risultati che in precedenza erano impensabili mentre ora sono conseguibili con i recenti radar di scoperta di superficie in modalità operativa OTH (over the horizon), con portata strumentale di 200 km.

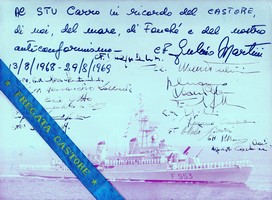

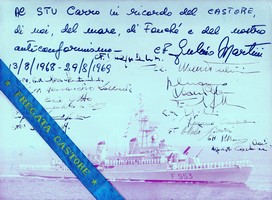

Tale racconto risulta tuttavia lacunoso nella fase iniziale della sperimentazione dell’apparato progettato dall’allora C.F. Mario Calzeroni: il primo prototipo, che lui stesso chiamava “Ago” (per l’estrema finezza del fascio radar) fu imbarcato sulla fregata Castore, che provvide alla sua sperimentazione con una serie infinita di uscite in mare ad hoc, con una frequenza media di tre uscite alla settimana, oltre agli ulteriori e più protratti impegni per le maggiori esercitazioni nazionali e NATO. Questa frenetica attività in mare iniziò nell’anno addestrativo 1966/67 sotto il comando dello stesso C.F. Calzeroni, che proseguì in prima persona la sperimentazione nei due anni successivi, imbarcando di volta in volta sempre sul Castore comandato dal C.F. Luciano Lacomba (1967/68) e poi dal C.F. Fulvio Martini (1968/69). L’unità è successivamente andata ai lavori di grande manutenzione (1969/70), occasione nella quale quel prototipo risulta essere stato sbarcato, generando quindi il primo SPQ-5 che venne messo in costruzione per essere imbarcato tre anni dopo sulla fregata Alpino. Questa precisazione era necessaria per il valido equipaggio del Castore, i cui membri hanno ancora conservato gelosamente la fierezza per aver navigato più di ogni altra nave in quegli anni, ed ai quali spetta anche la paternità del nomignolo “Sarchiapone”, poi divenuto di uso corrente in Marina per indicare la geniale invenzione dell’ammiraglio Calzeroni.

***

Per finire, ecco i dati bibliografici del libro:

| |

Autori: Dott. Sebastiano Oriti e Prof. Francesco D. Perillo (profili nella bandella posteriore)

Contributori: Amm. Roberto Leonardi, Amm. Giuseppe F. Ilacqua, Amm. Salvatore Teja, Amm. Osvaldo Brogi, Ing. Gian Carlo Poddighe, Ing. Cesare Iorio, Ing. Berto Nardini, Ing. Carlo Rossi, Ing. Elio Varsano, Dott. Gabriele Soltesz, Ing. Sandro Pazzini, Ing. Lino Maviglia, Ing. Riccardo Montironi, Ing. Salvatore Mellea, Dott. Lero Trionfetti e P.I. Francesco Coronica (profili in appendice)

Titolo: Verso l’orizzonte e oltre

Sottotitolo: Una storia di mare, uomini e tecnologia

Edizione: Editoriale Scientifica, Napoli, 2025. Pagine: XII-512.

È opportuno precisare che autori e contributori hanno rinunciato ai diritti d'autore. Gli utili dalla vendita del libro saranno pertanto devoluti all’Istituto Andrea Doria, preposto all’assistenza alle famiglie dei marinai deceduti.

|

***

Riassumendo, questo libro ripercorre la storia degli straordinari progressi compiuti dalla nostra Marina, dalla desolante e difficilissima situazione in cui essa versava al termine della guerra, al ripristino di una potenzialità coerente con tutte le funzioni che essa è chiamata a svolgere. I progressi tecnologici sono descritti prevalentemente sotto l’ottica informatica, ma senza alcuna velleità autocelebrativa per i pur rilevanti successi cui hanno attivamente concorso i suoi autori e contributori, con il loro acume e la loro professionale dedizione.

Si tratta piuttosto di un utile e necessario promemoria di quanto fatto nell’arco di una dozzina di anni, in un settore di attività pressoché sconosciuto dall’opinione pubblica, per dotare le unità navali della classe Lupo di un sistema di comando e controllo pienamente rispondente e anche competitivo in ambito internazionale, a premessa dei naturali sviluppi che hanno consentito di pervenire ai sistemi pienamente integrati per le splendide classi di navi più recentemente entrate in linea nella nostra Marina, anch’esse oggetto di richieste di acquisizione da parte di altre nazioni amiche. In altre parole, dall’impegno serio e produttivo descritto nel libro sono scaturiti non solo una Marina pienamente efficiente a garanzia del puntuale assolvimento dei molteplici suoi compiti operativi in tutti i mari d’interesse, ma anche delle benefiche ricadute politiche ed economiche per la nostra Nazione.

Infine, mi sembra giusto attribuire a questo libro una finalità ulteriore, considerandolo soggettivamente come un valido contributo al passaggio di testimone fra la nostra generazione – ottimista, generosa e convinta che nessun traguardo poteva esserci precluso – e quelle attualmente in età lavorativa, alle quali non abbiamo certamente più nulla da insegnare, ma che meriterebbero di essere maggiormente contagiate dalla nostra stessa fiducia nella possibilità di fornire un apporto concreto alla costruzione del futuro.

Roma, 20 ottobre 2025